Ein Kellerausbau klingt wie eine einfache Lösung: Platz schaffen, ohne das Grundstück zu vergrößern. Doch hinter der Idee steckt ein rechtliches Labyrinth, das viele Immobilienbesitzer unterschätzen. In Deutschland wird ein Keller nicht einfach zu einem Wohnraum, nur weil man ihn streicht und eine Heizung einbaut. Die Rechtslage ist komplex, regional unterschiedlich und kann teuer werden - wenn man sie nicht richtig versteht.

Wann braucht man überhaupt eine Baugenehmigung?

Nicht jeder Kellerausbau braucht eine Genehmigung. Das ist der wichtigste Punkt, den jeder wissen sollte. Wenn du nur bestehende Räume anders nutzt - etwa einen Lagerraum in einen Hobbyraum, eine Werkstatt oder einen Fitnessbereich umwandelst - und dabei keine baulichen Veränderungen vornimmst, dann ist das in den meisten Bundesländern genehmigungsfrei.

Doch sobald du eine nutzungsändernde Maßnahme planst, wird es ernst. Das bedeutet: Wenn du aus dem Keller eine eigenständige Wohneinheit machst - also eine Einliegerwohnung mit Küche, Bad und Schlafzimmer - dann ist eine Baugenehmigung Pflicht. Das gilt auch, wenn du den Raum später vermieten willst, selbst wenn du ihn jetzt nur für dich nutzt. Die Bauordnungen sehen das als neue Wohnnutzung, und die ist streng reguliert.

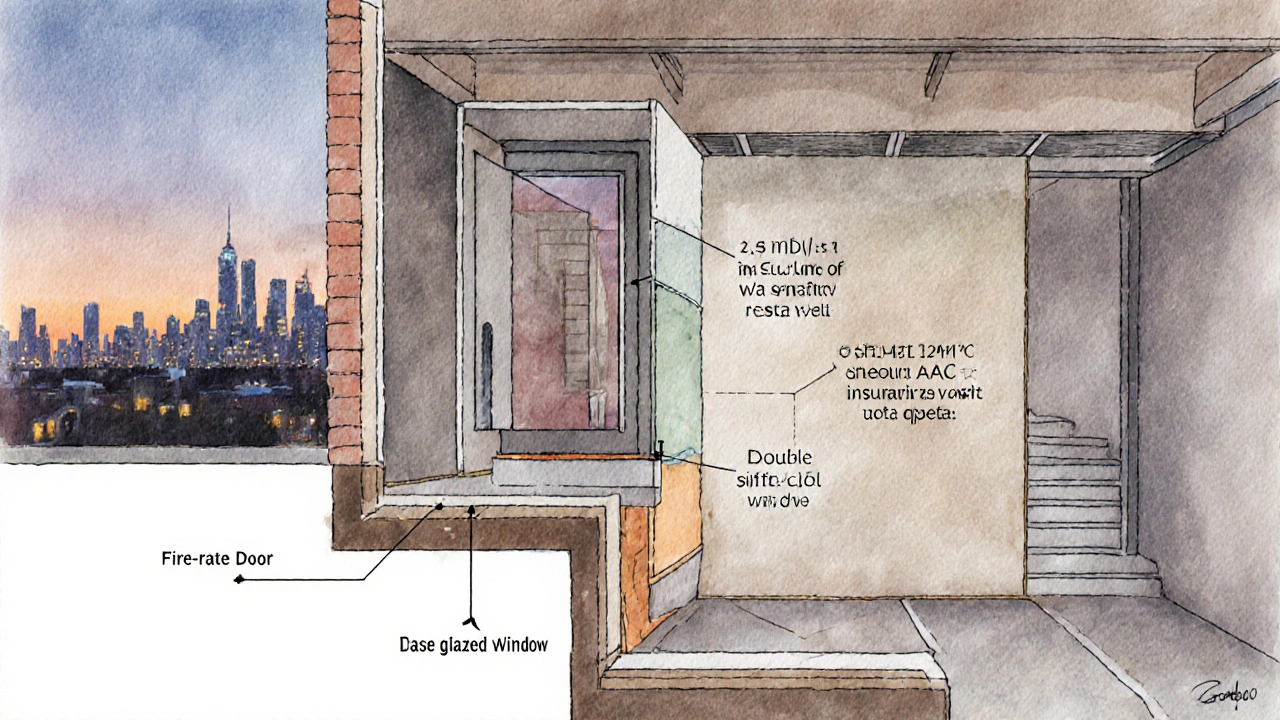

Ein weiterer Fall, der immer eine Genehmigung erfordert: Wenn du Wände durchbrichst, Decken öffnest oder neue Fenster einbaust. Selbst wenn du nur einen kleinen Raum als Büro nutzt, aber eine neue Tür oder ein Fenster einbaust, kann das bereits als bauliche Veränderung gelten. Hier zählt nicht nur die Nutzung, sondern auch die bauliche Umsetzung.

Was sind die technischen Anforderungen?

Wenn du eine Genehmigung brauchst, musst du nicht nur Formulare ausfüllen - du musst auch technische Vorgaben erfüllen. Die sind in den 16 Landesbauordnungen festgelegt. Und sie unterscheiden sich deutlich.

Mindestraumhöhe: In Berlin musst du mindestens 2,50 Meter Deckenhöhe haben, damit der Raum als Wohnraum zählt. In Bayern, Hessen oder Schleswig-Holstein reichen 2,40 Meter. In einigen Bundesländern gilt sogar 2,30 Meter als untere Grenze. Wenn du weniger hast, kannst du den Raum nicht als Wohnraum nutzen - egal wie gut du ihn eingerichtet hast.

Fensterfläche: Jeder Wohnraum braucht Tageslicht. Die Fensterfläche muss zwischen 10 und 12,5 Prozent der Grundfläche des Raumes betragen. Das heißt: Bei einem 20 Quadratmeter großen Kellerzimmer brauchst du mindestens 2 bis 2,5 Quadratmeter Fenster. Das ist oft schwer umzusetzen, besonders bei tiefen Kellern. Viele Besitzer unterschätzen das - und bekommen später die Genehmigung verweigert.

Heizung: Ein Keller, der als Wohnraum genutzt wird, muss beheizt sein. Das ist kein Luxus, sondern eine Pflicht. Die Heizung muss so dimensioniert sein, dass eine Temperatur von mindestens 20 Grad im Winter möglich ist. Und sie muss den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen - besonders seit der Novelle vom 1. Januar 2024.

Brandschutz: Das ist der häufigste Grund für abgelehnte Anträge. 65 Prozent der abgelehnten Bauanträge für Kellerausbauprojekte scheitern an fehlenden Brandschutznachweisen. Du brauchst Fluchttüren, die mindestens 0,90 Meter breit sind, und sie müssen als Brandschutztüren zertifiziert sein. Der Fluchtweg muss frei und ohne Hindernisse führen - oft bis nach draußen oder in einen Treppenhaus. Ein Keller mit nur einer Tür, die auf einen dunklen Gang führt, ist nicht genehmigungsfähig.

Die Geschossflächenzahl (GFZ) - der versteckte Knackpunkt

Die meisten Eigenheimbesitzer denken: Ich baue nur im Keller, das hat doch nichts mit der Grundstücksgröße zu tun. Falsch. Der ausgebauten Keller zählt als Vollgeschoss - und das beeinflusst die Geschossflächenzahl (GFZ).

Die GFZ sagt, wie viel Quadratmeter Geschossfläche du auf deinem Grundstück bauen darfst. Wenn deine GFZ 0,5 ist, darfst du auf einem 500 Quadratmeter großen Grundstück maximal 250 Quadratmeter Geschossfläche bauen. Das beinhaltet Erdgeschoss, Obergeschoss und jetzt auch den ausgebauten Keller. Wenn du schon 200 Quadratmeter im Erdgeschoss hast und 40 Quadratmeter Keller ausbaust, bist du bei 240 - also noch im Rahmen. Aber wenn du noch ein weiteres Obergeschoss hinzufügst, bist du über dem Limit. Und das führt zu einem genehmigungsverweigernden Grund - auch wenn alle anderen Vorgaben erfüllt sind.

Architektin Dr. Anna Müller von der Deutschen Architektenkammer sagt: "Die häufigste Fehleinschätzung von Eigentümern ist die Unterschätzung der GFZ. Sie schauen nur auf den Keller, nicht auf das Gesamtbild. Und dann wundern sie sich, warum ihr Antrag abgelehnt wird."

Was kostet ein genehmigungspflichtiger Kellerausbau?

Ein genehmigungspflichtiger Kellerausbau ist kein Schnäppchen. Die Kosten setzen sich aus mehreren Teilen zusammen.

- Planungskosten: Ein Architekt oder Bauingenieur kostet zwischen 1.500 und 4.000 Euro, je nach Komplexität. Du brauchst statische Berechnungen, Brandschutzkonzepte und Energieausweise.

- Genehmigungsgebühren: Die Gebühren variieren je nach Bundesland und Größe des Projekts. In der Regel liegen sie zwischen 500 und 2.000 Euro.

- Baumaßnahmen: Der eigentliche Ausbau kostet zwischen 800 und 1.500 Euro pro Quadratmeter - abhängig von Ausstattung, Dämmung und Sanierung.

- Unerwartete Kosten: Wenn du die GFZ überschreitest oder die Fenster nicht passen, kann es zu Rückbaukosten kommen. Ein Fall aus Nordrhein-Westfalen: Ein Eigentümer musste 18.500 Euro für den Rückbau zahlen, weil die Fenster zu klein waren.

Die Bearbeitungszeit beim Bauamt liegt durchschnittlich zwischen drei und sechs Monaten. Wer ohne professionelle Hilfe vorgeht, wartet oft länger. Wer mit einem erfahrenen Architekten arbeitet, schafft es oft in 28 Tagen - wie ein Nutzer auf Immobilien-Scout24 berichtet.

Was passiert, wenn man ohne Genehmigung baut?

Es ist verlockend: Alles bauen, dann später fragen. Aber das ist riskant. Ein genehmigungsloser Kellerausbau ist nicht nur rechtswidrig - er kann teuer werden.

Das Bauamt kann den Rückbau verlangen. Das bedeutet: Du musst alles wieder abbauen - Wände, Böden, Heizung, Fenster. Bei einer 50 Quadratmeter großen Einliegerwohnung können die Kosten bis zu 30.000 Euro betragen. Das ist nicht nur Geld - das ist auch Zeit, Stress und ein beschädigter Wert deiner Immobilie.

Darüber hinaus beeinträchtigt ein illegaler Ausbau deine Versicherung. Wenn ein Schaden eintritt - etwa Wasser oder Brand - kann die Versicherung die Leistung verweigern. Und wenn du später verkaufst, musst du den Ausbau offenlegen. Ein Käufer wird dir einen Rabatt aufschlagen - oder den Kauf ganz ablehnen.

Prof. Dr. Hans Weber von der TU München warnt: "Im schlimmsten Fall wird ein Rückbau verlangt. Und das kostet mehr als der ganze Ausbau.“

Wie läuft der Prozess ab?

Wenn du eine Genehmigung brauchst, ist die Abfolge klar.

- Bebauungsplan prüfen: Gehe zum zuständigen Bauamt oder zur Stadtverwaltung und hole dir den Bebauungsplan für dein Grundstück. Dort findest du die GFZ, die Nutzungsart und eventuelle Einschränkungen.

- Genehmigungsbedürftigkeit klären: Frag beim Bauamt, ob deine geplante Nutzung überhaupt erlaubt ist. Manchmal ist eine Nutzungsänderung nicht zulässig - etwa in reinen Wohngebieten.

- Planung beauftragen: Beauftrage einen Architekten oder Bauingenieur. Er erstellt die Unterlagen: Grundrisse, Schnitte, statische Berechnungen, Brandschutzkonzept, Energieausweis.

- Antrag stellen: Einreichen der Unterlagen beim Bauamt. In 14 der 16 Bundesländer geht das jetzt digital - oft über ein Online-Portal.

- Prüfung und Baugenehmigung: Das Amt prüft die Unterlagen. Es kann Nachfragen stellen, Anträge ablehnen oder Genehmigungen mit Auflagen erteilen.

- Baustart: Sobald du die Genehmigung hast, kannst du bauen. Du musst Baubeginn und Baubeginnserklärung beim Amt melden.

78 Prozent der genehmigten Projekte brauchen die Mitwirkung eines Statikers. Das ist kein Extra-Kostenfaktor - das ist Pflicht. Wer das ignoriert, riskiert nicht nur die Genehmigung, sondern auch die Sicherheit des Gebäudes.

Was ändert sich 2025?

Die Regeln werden strenger. Seit Januar 2024 gilt die neue GEG-Novelle: Kellerräume müssen jetzt deutlich besser gedämmt sein. Die Anforderungen sind um durchschnittlich 18 Prozent gestiegen.

Im Jahr 2025 wird es noch wichtiger: Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen plant einen Nationalen Bauordnungsrahmen. Ziel ist es, die Unterschiede zwischen den 16 Landesbauordnungen zu reduzieren. Das bedeutet: Langfristig wird es einfacher, aber auch einheitlicher - und damit vielleicht strenger.

Prof. Dr. Weber prognostiziert: "Bis 2027 werden alle neuen Kellerräume mindestens einen barrierefreien Zugang und eine automatische Entfeuchtungsanlage benötigen." Das klingt nach viel - aber es ist der Trend. Die Zukunft der Kellerausbauten ist nicht nur Wohnraum - sie ist auch barrierefrei, energieeffizient und dauerhaft.

Fazit: Genehmigung oder nicht? So entscheidest du richtig

Ein Kellerausbau kann deine Immobilie um bis zu 20 Prozent wertsteigern. Aber nur, wenn er rechtssicher ist.

Wenn du nur einen Raum umnutzt - ohne Fenster, ohne neue Wände, ohne Küche - dann brauchst du keine Genehmigung. Aber: Lass Elektrik und Abwasser von einem Fachmann prüfen. Ein falsch verlegter Abfluss kann später teurer sein als eine Genehmigung.

Wenn du eine Wohnung schaffen willst - oder auch nur einen Raum mit Bad und Fenster - dann hole dir eine Genehmigung. Lass dich beraten. Nutze professionelle Hilfe. Die 3.000 Euro für einen Architekten sparen dir später 30.000 Euro Rückbaukosten.

Und denk daran: Ein genehmigter Kellerausbau ist nicht nur ein Rechtsgeschäft - er ist eine Investition. In deine Sicherheit. In deinen Wohnwert. In deine Zukunft.

Kommentare (10)

Angela Francia

November 24, 2025 AT 00:05Also ich hab meinen Keller einfach gemacht und kein Amt angerufen 🤷♀️ Jetzt wohne ich in einer Luxus-Wohnung mit Bad und Heizung. Wer braucht schon Genehmigungen? 🤭

Leon Xuereb

November 24, 2025 AT 09:21Ach ja, klar. Einfach machen und hoffen, dass der Bauhof nichts merkt. Ich find’s schon krass, wie viele Leute glauben, Gesetze seien nur Empfehlungen. Als ob man nicht auch mal 30.000 Euro für einen Rückbau zahlen könnte, nur weil man dachte, ein Fenster reicht. Manchmal frag ich mich, ob wir in Deutschland noch ein Rechtssystem haben oder nur noch eine Show mit viel Papierkram. 🙄

Jerka Vandendael

November 25, 2025 AT 15:12Interessant, wie viel Angst da um Bauen entsteht 🌱 Ich find’s traurig, dass so viel Potenzial in Kellern liegt, aber wir es mit Regeln zubetonieren. Vielleicht sollten wir mehr vertrauen statt mehr Vorschriften. Aber ja, Brandschutz ist wichtig. Nur… muss es immer so kompliziert sein?

Kaia Scheirman

November 26, 2025 AT 00:27Hat jemand Erfahrung mit der neuen GEG-Novelle? Ich hab meinen Keller letztes Jahr gemacht und war total überrascht, wie viel Dämmung jetzt nötig ist. Hatte gedacht, 10cm reichen… nein, 18cm. 😅

Hans De Vylder

November 28, 2025 AT 00:16Und wieder ein Land, das sich selbst behindert. In Österreich oder der Schweiz würde man so einen Keller in 3 Wochen fertig haben. Hier braucht man einen Architekten, einen Statiker, einen Energieberater und einen Psychologen, um den Antrag zu stellen. Wir sind kein Entwicklungsland, wir sind ein Bürokratieland.

Nadja Senoucci

November 29, 2025 AT 14:58Fensterfläche 10-12,5% ist realistisch aber schwer in alten Häusern

Gary Hamm

November 30, 2025 AT 21:54Ich hab den Keller ausgebaut, ohne Genehmigung, und jetzt ist er mein Traumraum. Und das Bauamt? Hat nie was gemerkt. Weil die Leute da eh zu beschäftigt sind, um irgendwas zu kontrollieren. Wer sich an die Regeln hält, ist ein Narr. Die Regeln sind für die, die keine Ahnung haben.

Britt Luyckx

Dezember 1, 2025 AT 01:03Ich find’s so toll, dass so viele von euch sich Gedanken machen und sich informieren! 🌟 Egal ob mit oder ohne Genehmigung – das Wichtigste ist, dass ihr euren Raum liebt und sicher nutzt. Und wenn ihr unsicher seid, fragt einfach beim Bauamt nach – die sind meist super hilfsbereit! 💪

christian gómez

Dezember 2, 2025 AT 10:25Ich habe als ehemaliger Soldat gelernt: Befehle werden befolgt. Und die Bauordnung ist ein Befehl. Wer sie ignoriert, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch seine Nachbarn. Wer das nicht versteht, hat nichts in Deutschland verstanden. Und wer sagt, das sei zu viel Bürokratie – der hat noch nie in einem echten Staat gelebt.

Julia Hardenberger

Dezember 3, 2025 AT 20:14Ich hab mal einen Kellerausbau gemacht, der dann nach 8 Monaten abgerissen wurde. 20.000 Euro in den Müll. Und dann kam der Tag, an dem ich im Garten saß und dachte: Hätte ich doch nur den Architekten genommen. Aber nein, ich dachte, ich bin schlauer. Jetzt sitze ich hier und schreibe das, weil ich’s nicht vergessen will. Und ja, ich hab noch immer Tränen in den Augen. Manchmal ist der Preis für Überheblichkeit nicht nur Geld. Es ist deine Ruhe. Dein Zuhause. Dein Vertrauen in dich selbst.